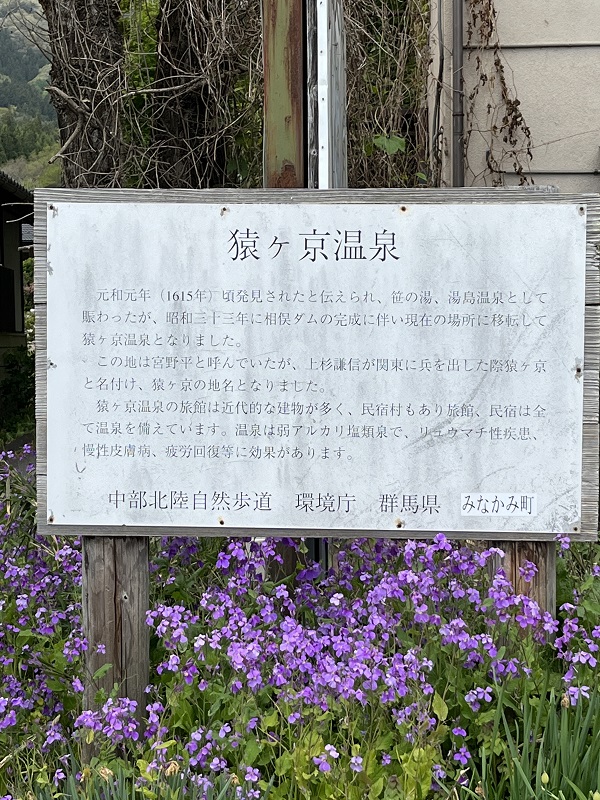

【猿ヶ京温泉】

サルとつながりが深い温泉?

大自然のまん中で「野天風呂」を楽しむ

日本には、動物の名前がついた温泉がたくさんあります。熊、鹿、馬、亀、鶴などが名前の一部に使われているのです。例えば関東では、鹿沢温泉(群馬県)、蛇の湯温泉(東京都)、熊の湯温泉(長野県)などが知られています。このような名前は、もともと動物と関係があることが多く、動物が最初にその温泉を見つけたとか、ケガを温泉でなおしたとかいう昔ばなしから始まっています。

今回はそのサル(猿)の名前がついた群馬県の温泉地へ行ってみましょう。東京からは新幹線とバスで2時間ほどの場所にある「猿ヶ京温泉」です。

温泉名の中に、外国の方はあまり見たことがない文字がありますね。「猿ヶ京」のまん中の「ヶ」です。これはカタカナの「ケ」ではなく、まったく別の文字です。この文字の読み方は「か」、「が」、「こ」などいくつかあります。例えば「1ヶ月」と書くときは「か」と読みますが、「猿ヶ京」のときには「が」です。京は都という意味なので、「猿ヶ京」で、サルの都というような意味ですね。ではこの温泉もサルと関係があるのでしょうか。

猿ヶ京温泉の始まりについては、昔から伝わるお話があります。1つめは、人間の赤ちゃんがひどいやけどをしたとき、サルが川の近くに出ていた温泉の中に赤ちゃんを入れて、キズをなおしたというお話です。実はこのサルは、自分も食べ物がなくて苦しんでいた時、この赤ちゃんのお父さんに助けられていました。日本には「鶴の恩返し」という昔ばなしがありますが、ここでは「サルの恩返し」ですね。

そして2つめのお話は、次の漢字と関係があります。

「庚申」と書いてありますね。これは昔から日本に伝わる「干支」というもので、年や時間を表しています。みなさんも新年になると、今年はウサギ年だとか、トラ年だというように、動物の名前で言うのを聞いたことがあるでしょう。「庚申」の「申」は日本語で「サル」とも読みます。つまりこれは「申年」(サル年)のことです。今から500年近く前、日本は国の中で戦争が続いていました。北の国からこの土地へやって来た上杉謙信という武士が、自分の戦いがうまくいくことを願って、ここを「猿ヶ京」と名づけました。彼が来たのがサル年で、自分もサル年の生まれだからというのが理由です。

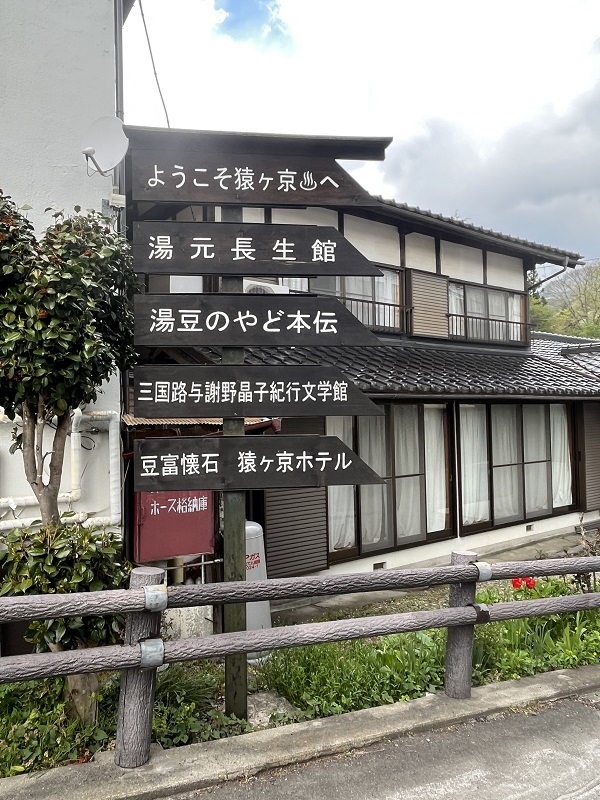

「猿」と「申」、どちらの漢字も日本語ではサルですが、猿ヶ京の名前は、その両方と関係があったのですね。さっそく温泉のまわりを歩いてみましょう。

湯元長生館

野天風呂の入り口

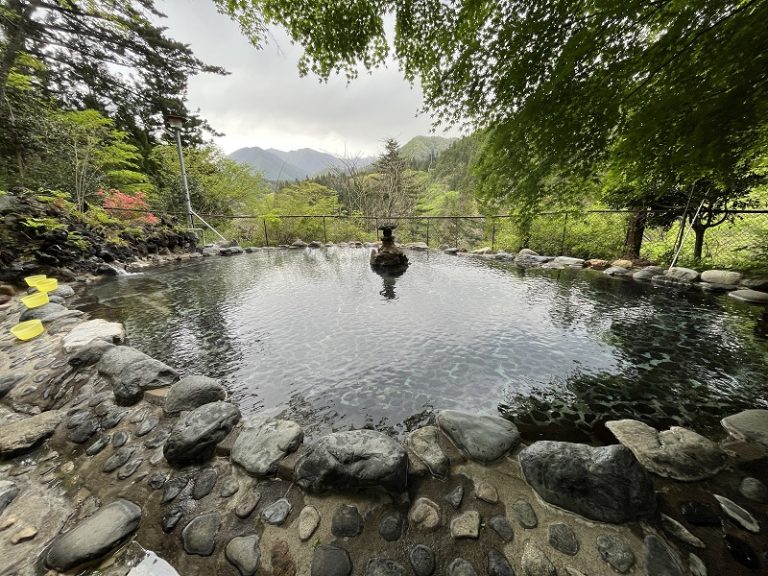

まず旅館の外に出て、長い階段を下ります。途中、左も右も高い杉の木におおわれて、まるで森の中にいるようです。

野天風呂までの道

階段は80段もあり、少し急です。最後まで下りると、ようやく「野天風呂」に着きます。

野天風呂

名前のとおり、「野原」の中にあって、上には「天」が見えるでしょう。このように「野天風呂」は上に屋根がなく、まわりにも壁がほとんどないお風呂です。木と山だけに囲まれ、大自然のまん中で温泉に入ることができます。もちろん、服を着替える場所や、男性と女性のお風呂の間には、壁や板があるので安心です。

まんてん星の湯

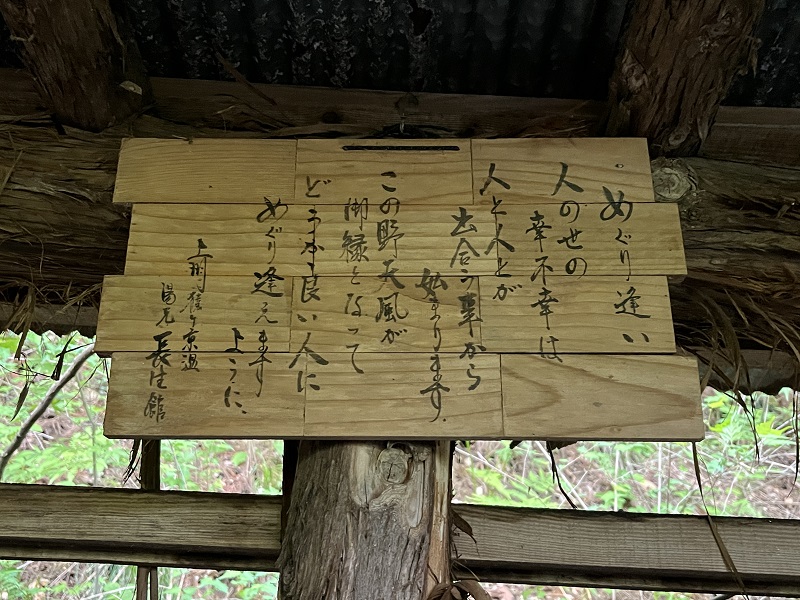

最後に、「湯元長生館」の野天風呂には、こんな看板がありました。

めぐり逢い…。「猿ヶ京」では、残念ながら本物のサルと出会うことは難しそうですが、知らない人と同じお風呂でめぐり逢い、新しい「御縁」ができるかもしれません。

文:白石誠

写真:白石誠

(2023.8.4)