国語辞典から日本語の特徴を知る

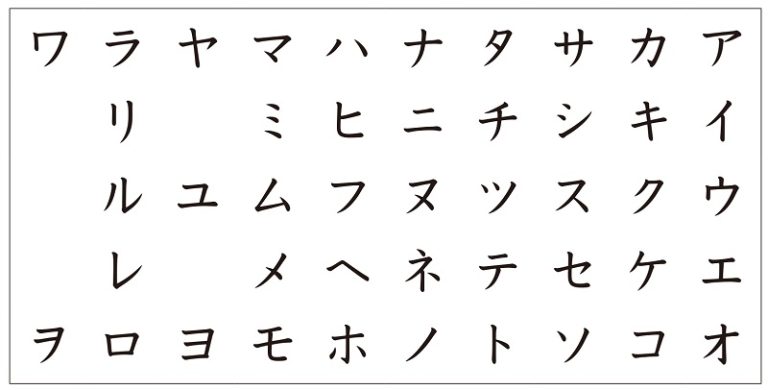

日本語には47の基本的な音があります。このうちア行とヤ行のどちらにもイとエがあり、ア行とワ行にもウがあるので、全部で音は50になります。この50の音を縦に5字ずつ1行として、全体を10行にならべた図を「五十音図」と言います。

五十音図

日本の国語辞典は、この「五十音図」の順序にしたがって語をならべています。「ア」ではじまる語が最初で、次に「イ」ではじまる語、「ウ」ではじまる語となります。このように「アイウエオ」の順となりますから、「あいうえお順」とも言います。そして、国語辞典では「ア」ではじまる語、「イ」ではじまる語などがそれぞれひとつにまとまることになります。

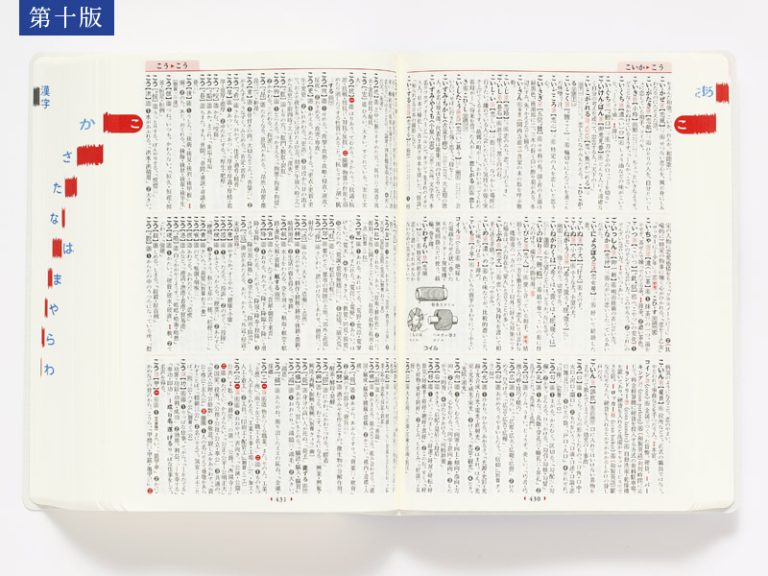

国語辞典では語が五十音順に並べられている

そのまとまりを見ると少しおもしろいことがわかります。

日本語では、「シ」ではじまる語がいちばん多いのです。そのため国語辞典では、「シ」ではじまる語のページ数がいちばん多くなります。

なぜそのようになるのでしょうか。それは、「シ」ではじまる語の中には、「シュ」「シュウ」「ショ」「ショウ」「シン」などではじまる語がたくさんあるからです。このような語は「漢語」とよばれる語で、中国で生まれて古い時代に日本に伝わってきました。日本語にはこの漢語とよばれる語が多いのです。

反対に少ないのは、「ナ行」の「ナニヌネノ」ではじまる語や、「ヤ行」の「ヤユヨ」ではじまる語、「ラ行」の「ラリルレロ」ではじまる語、「ワ行」の「ワ」ではじまる語です。

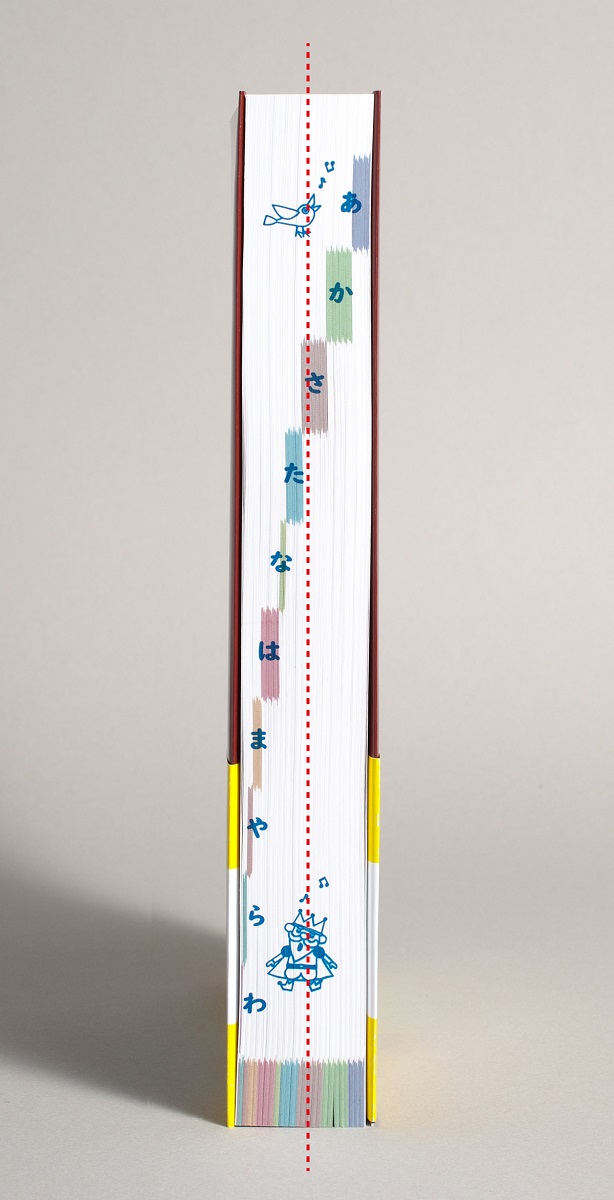

日本語は「シ」ではじまる語がいちばん多いと書きました。「シ」だけでなく、「サシスセソ」ではじまる「サ行」の語はどれも多いのです。また、「アイウエオ」「カキクケコ」ではじまる語もたくさんあります。そのため、国語辞典の真ん中のページは、五十音のちょうど真ん中になる、「ニ」ではじまる語のあたりではありません。辞典によってちがいますが、だいたい「サ行」の「ス」か「セ」あたりが真ん中のページになっています。

国語辞典の真ん中のページは「ス」か「セ」あたり(『小学館はじめての国語辞典』、赤破線部分)

私が国語辞典の編集をしていたとき、辞典の真ん中のページには「シ」「ス」「セ」ではじまる語がくるようにしなさいと教えられました。そうすれば、1冊の辞典の中にバランスよくことばが入ると言われたのです。

「五十音図」にはありませんが、日本語には「ン」という音があります。ふつう「ン」ではじまる語はないのですが、国語辞典には「ン」ではじまる語ものっています。それは辞典によってちがうので、くらべてみるとおもしろいかもしれません。

私が編集にかかわった『日本国語大辞典』という辞典には、30語近く「ン」ではじまる語がのっています。相手の考えがわかったり、相手の意見を認めたりするときに使う「ん、いいよ」の「ん」などです。東北方言などで、相手の言ったことに対して、その通りだという気持ちを表わすときに言う「んだ」ものっています。

国語辞典は意味を調べるためだけのものではなく、いろいろな楽しみ方があるのです。

文:神永曉

写真:小学館辞書編集室

(2023.2.10)