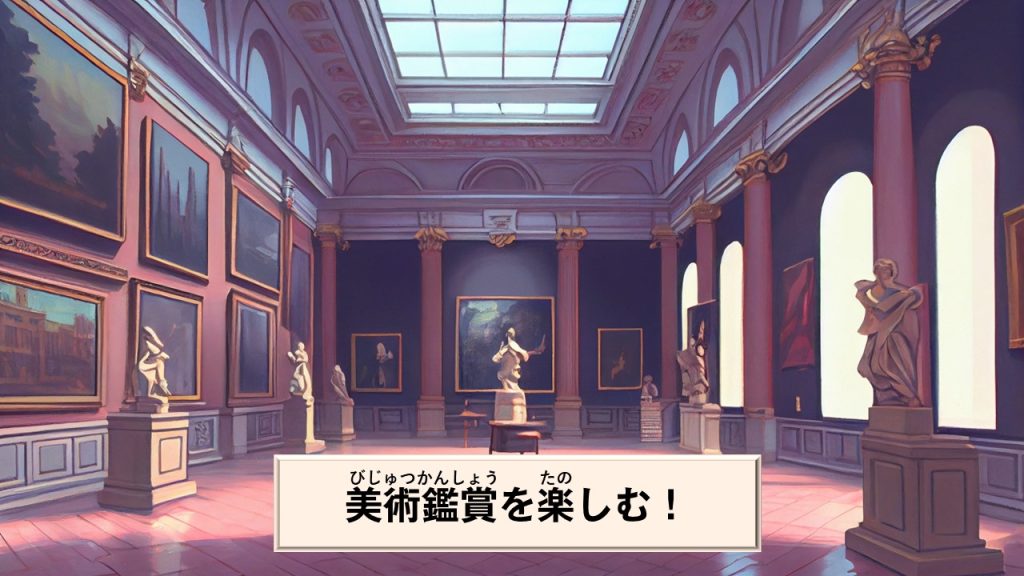

《弱法師》(1915年)

この絵は、下村観山(1873年〜1930年)の《弱法師》です。下村観山は、明治時代(1868年〜1912年)の画家で、狩野芳崖、橋本雅邦に師事し、東京美術学校(現在の東京芸術大学美術学部)の第一期生として入学しました。卒業後は、母校で教えていましたが、1898年横山大観と共に日本美術院の創設に参加しました。1903年から1905年まで、文部省の留学生としてイギリスに渡り、ヨーロッパ各地を巡っています。

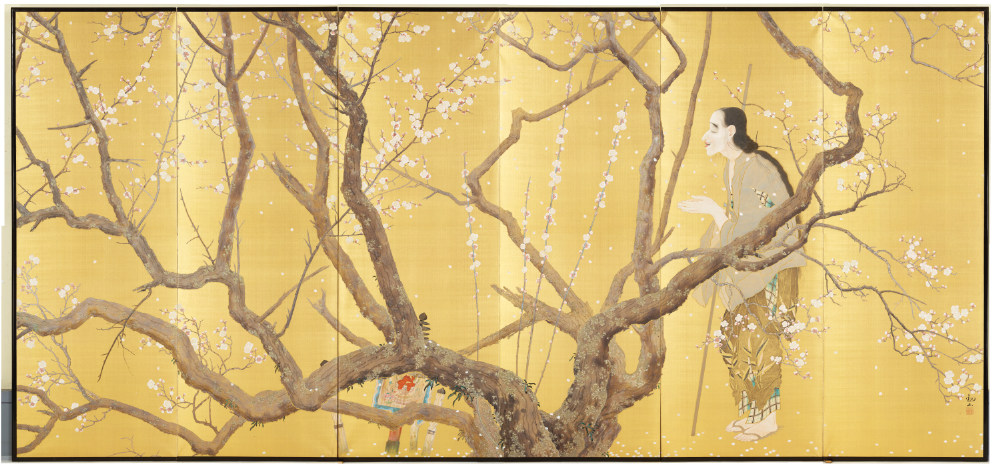

「弱法師」は、能の謡曲(脚本に相当するもの)の一つで、足腰が弱り、よろよろと歩くお坊さん、という意味です。梅の花が咲く2月頃、高安通俊という人物が、我が子を追い出した過去を悔いて、大阪にある四天王寺で貧しい人々へ施しを行なっていると、弱法師と呼ばれる目が見えない青年がよろよろと杖をつきながら四天王寺の庭にやってきます。日暮れに沈む夕陽に向かって拝んでいる青年こそ、かつて捨ててしまった我が子だと気づいた通俊は、弱法師を連れて家に帰って行った、という場面を42歳だった観山は、2枚の屏風に描きました。

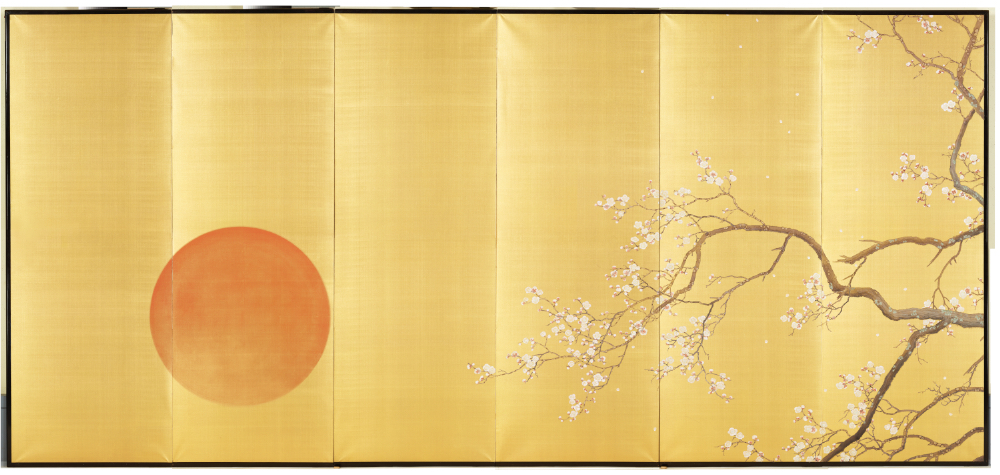

観山は、横浜にある三渓園の梅の木に着想を得て、この絵を描いたと言われています。右側の屏風には全面的に梅の木が力強く描かれ、太い幹とは対照的に白くて可憐な梅の花が散りばめられています。杖をついた弱法師は、目には梅が見えないものの、その香りを楽しんでいるようです。

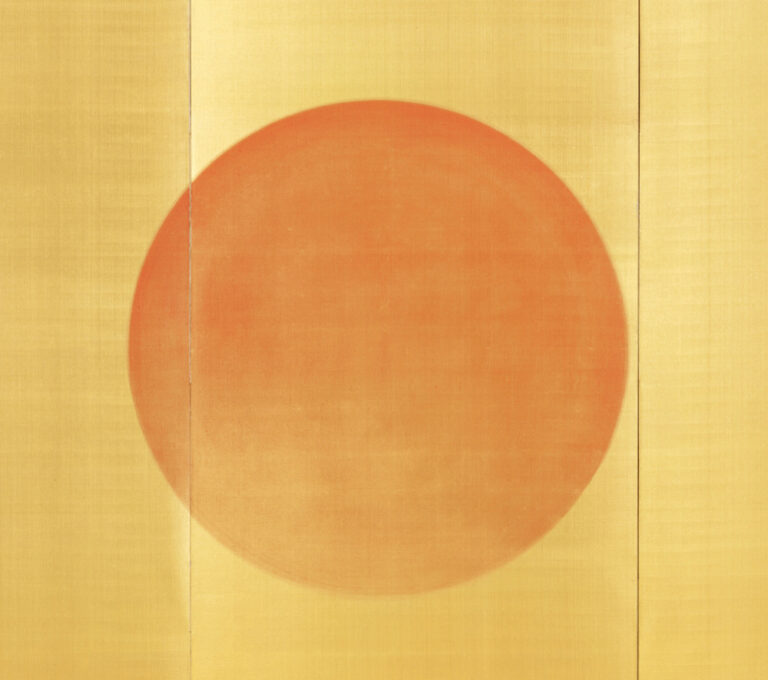

反対に、左の屏風には落ちていく夕陽がくっきりと描かれ、空がオレンジ色に広がり、初春の暖かさまでが伝わるようです。その夕陽の中にたたずみ、祈りを捧げる弱法師の顔は穏やかで、能面のようにも見受けられます。

明治以降、西洋文化が急速に広がった日本において、洋画と呼ばれる西洋画も盛んになりました。その一方で、日本画家の横山大観や菱田春草が朦朧体と呼ばれる新しい画法を模索していました。観山も当初、大観や春草と共に朦朧体による表現に取り組んでいました。彼の高い構成力と繊細なタッチは、伝統的な日本絵画にも見られる多くの共通点を受け継いでいたと言えるでしょう。観山は1930年に57歳で亡くなるまで、古画の研究を続けました。1913年に岡倉天心が亡くなった翌年、日本美術院を再興し、近代日本画の中心的存在として、日本画壇を支え続けたのでした。《弱法師》は現在、東京国立博物館に所蔵されています。