美濃焼

今回は美濃焼をご紹介します。

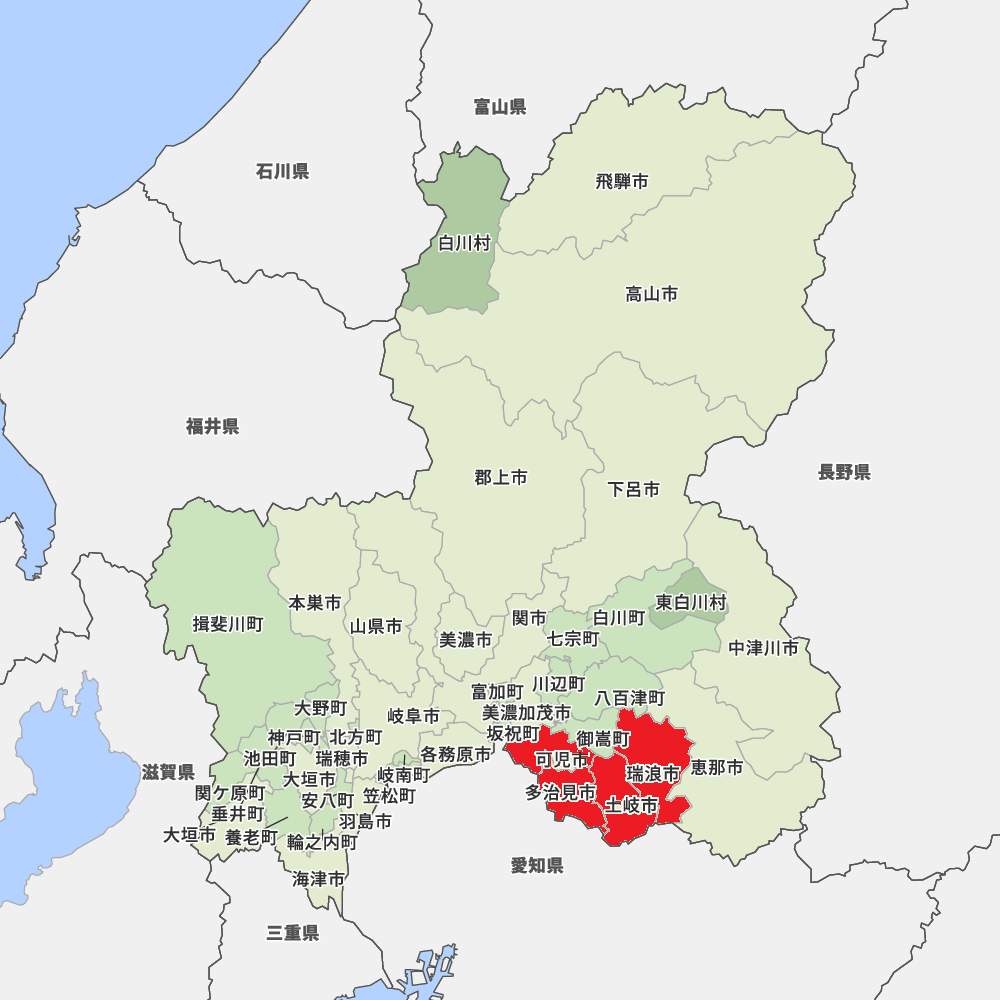

美濃焼は岐阜県の東の地域でつくられる焼き物です。日本で生産される焼き物の約50%が美濃焼です。もしかしたら、気がつかないうちに美濃焼の食器などを使っているかもしれませんね。

美濃焼はいろいろな種類がありますが、代表的なのは次の4つです。

■黄瀬戸

薄い黄色の焼き物です。植物の模様が描かれていて、緑の部分や茶色く焦げた部分があるタイプや、模様はあまりないタイプなど、黄瀬戸の中にもいくつか種類があります。

■瀬戸黒

無地の黒い茶碗です。深く、美しい黒の茶碗は、茶道の世界で喜ばれるといいます。筒のような形も特徴的です。

Metropolitan Museum of Art, CC0, via Wikimedia Commons

■志野

白い肌が特徴で、日本で初めての白い陶器と言われています。ゆう薬という薬をたくさんかけて焼くので、ゆう薬がかかったところは厚みがあり、温かさが感じられます。鼠志野、赤志野など、白以外のものもあります。

■織部

安土桃山時代(1573年~1603年)の武士で、茶道の世界でも活躍した古田重然(古田織部)(1544年~1615年)という人がつくらせた陶器です。古田織部は自由な美しさが好みで、形が曲がっていたり、今までにないおもしろい模様が描かれたりしています。

遠藤元閑, Public domain, via Wikimedia Commons

では、美濃焼の歴史を見てみましょう。美濃焼は奈良時代(710年~794年)の須恵器という、土で作った器が始まりと言われています。その後、少しずつ発展してきて、安土桃山時代(1573年~1603年)にピークを迎えます。黄瀬戸、瀬戸黒、志野、織部などの陶器は、この時期に生まれました。当時は茶道がはやっていて、茶碗など茶道で使われる道具が多く作られました。その後、江戸時代(1603年~1868年)になると、日常生活で使われる食器がたくさん作られるようになり、磁器の生産も始まりました。明治時代(1868年~1912年)以降は技術が進み、作業も機械化され、大量に生産することができるようになりました。そして今、美濃焼は日本一の陶磁器の生産量を占めるまでになりました。

文:新階由紀子

画像:写真AC/ウィキメディア・コモンズ

(2025.5.16)