兜

武士が戦いのときに頭を守るためにかぶるものを、「かぶと」といいます。漢字で「兜」と書きます。この「兜」という漢字は、人が頭に「かぶと」をかぶっている姿を表しているという説があります。確かにこの漢字の上の部分は「かぶと」のように見えませんか?

兜

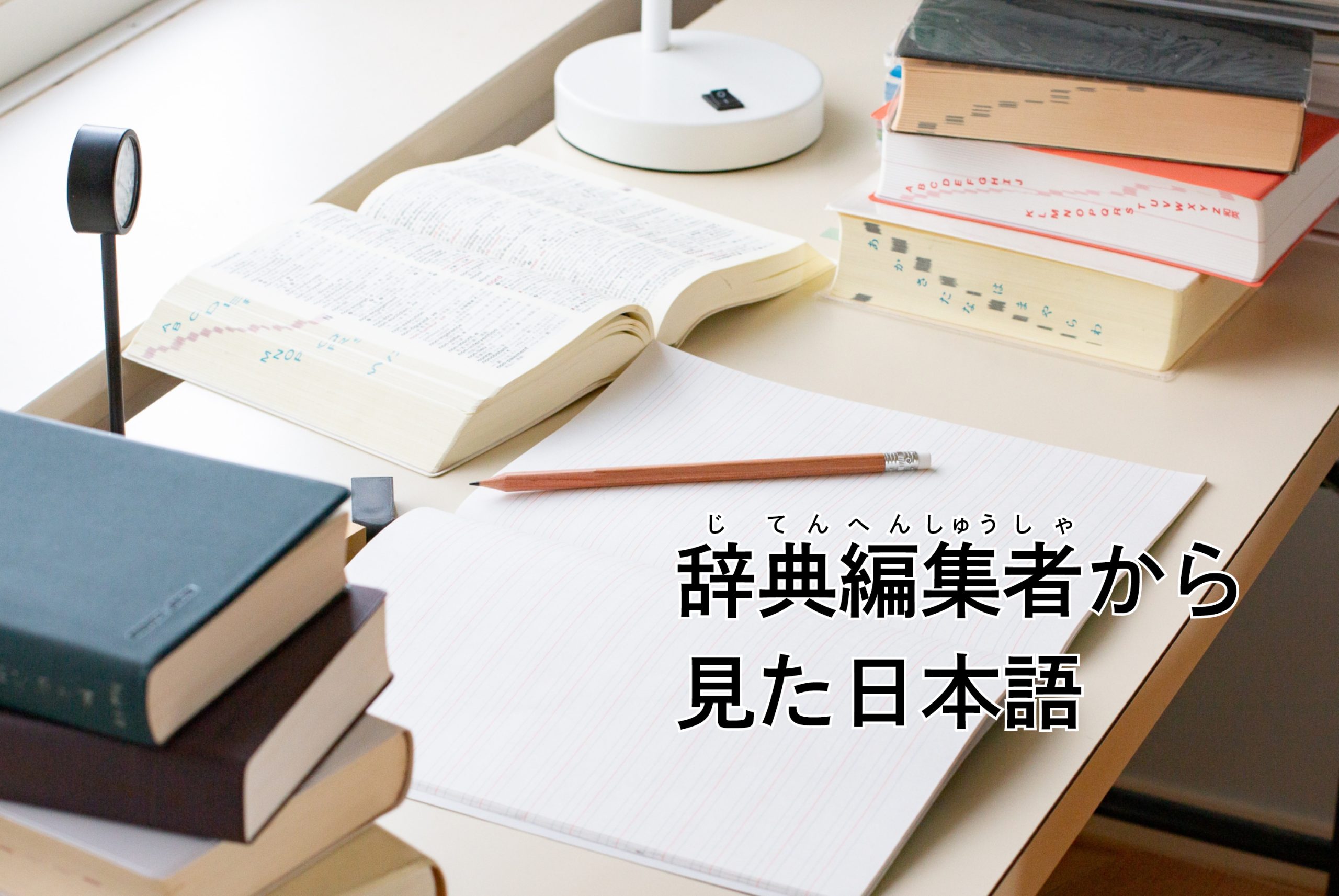

「かぶと」の頭を入れる部分を「はち」といいます。ここの部分は、革または鉄で作られています。この「はち」の左右と後ろには、下にたらして首をおおうようなものがついています。これを「しころ」といいます。「しころ」は首のうしろの部分を守るためのものです。

「かぶと」の正面には、シカの角のようなかざりがあります。これを「くわがた」といいます。「くわがた」というよび名は、地面をたがやす道具の「くわ」のような形をしているからだといわれています。ただ「くわがた」以外の形をしたかざりもあるため、「まえだてもの」とよぶこともあります。「くわがた」はかっこうよく見せるためのもので、おもに身分の高い武士の「かぶと」に付けられていました。

また「かぶと」には頭にしっかり固定するためのひもがついています。これを「お(緒)」「かぶとのお」といいます。

「かぶと」は時代とともに変化しました。江戸時代になると、おもしろい形の「まえだてもの」をつけた「かぶと」が現れます。太陽や三日月、本物のウシやシカのつのに似せたものなどさまざまです。武士も自分をかっこうよく見せたかったのでしょう。

虫の仲間に、カブトムシ、クワガタムシとよばれる虫がいます。カブトムシはおすの頭の先に、前向きに二つに分かれたつのがあることからそのようによばれています。クワガタムシも、頭の先の両脇に「かぶと」の「くわがた」のような物がついていることからそのようによばれているのです。

「かぶと」にはあまり似ていませんが、カブトガニという生き物もいます。カブトガニの仲間は、中生代ジュラ紀(だいたい2億1200万年前から1億4300万年前まで)以降ほとんど形を変えずに現代まで生きのびていて、「生きている化石」といわれています。

カブトガニ

「かぶと」には、それに関することばがいくつかあります。

「勝ってかぶとの緒をしめよ」は、戦いに勝っても「かぶと」をぬぐのではなく「かぶと」の「お」、つまりひもを強くしめなおすということから、油断せずに気持をひきしめなさい、用心をしなさい、警戒しなさい、という意味で使われます。

「かぶとをぬぐ」は、かぶっていた「かぶと」を頭からとる、つまり戦いに使う「かぶと」をとることが敵に負けを認めることの意思表示であったことから、論争などで相手に降参する、参る、あやまるという意味で使われます。

「かぶと煮」という料理もあります。これはタイという魚の頭の部分を、醤油・みりんなどで甘辛く煮た料理のことです。お皿に「かぶと」を置いたように盛り付けるところから名づけられました。ただ最近は、タイ以外の魚でも同じように頭を料理したものをこのようによぶことがあります。

かぶと煮

「かぶと」をかぶることはなくなりましたが、「かぶと」という語は日本語の中にしっかりと残っているのです。

文:神永曉

写真:写真AC

(2025.4.8)