金閣寺と銀閣寺

日本で一番多く国宝(national treasure) があるのは東京都で、その数は283あるそうです。しかし、そのほとんどは美術工芸品で、その多くは博物館や美術館の中にあります。二番目に多いのは京都府で、その数は237です。中でも建物の国宝は日本で一番多く、観光名所になっています。その中で海外の観光客にも有名なのが金閣寺と銀閣寺です。

金閣寺は正式には北山鹿苑禅寺と言います。金閣と呼ばれているのは、舎利殿の二階と三階に金箔(薄い金の紙)が貼られているからです。1397年に室町幕府第三代将軍の足利義満が京都の北西に山荘を造ったのが始まりで、1408年に義満が死んだ後、お寺となりました。鹿苑寺と言う名前は、義満の法号(死んだ時に与えられる名前)鹿苑院殿から取られました。

鹿苑寺

舎利殿

足利義満

舎利殿は1929年国宝になりましたが、残念ながら1950年の火事で、中にあった仏像や足利義満の木像と一緒に焼けてしまいました。今の舎利殿は1955年に新しく建てられたものです。その後何度か修理されて、1994年にはユネスコ世界遺産(world heritage)になりました。

火事直後の金閣

寺の北側にある「陸舟の松」は、義満自身が植えたと言われています。また、「夕佳亭」と言われる茶室は、1868年に火事で焼けてしまったので、1874年に再び建てられました。

陸舟の松

茶室夕佳亭

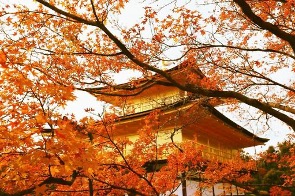

秋の紅葉の頃や冬の雪におおわれた金閣寺もきれいです。

紅葉の金閣寺

雪の金閣寺

足利義満の孫、足利義政は、何度か金閣寺に来て舎利殿に上がりました。そして、後に第八代将軍になってから、祖父の金閣寺を見て銀閣寺を造ったと言われています。

では、次に銀閣寺を見てみましょう。

銀閣寺も正式な名前ではなく、正式には東山慈照禅寺と言います。先にできた金閣寺に並んで銀閣寺と呼ばれるようになりました。

銀閣寺は、足利義満が造った金閣寺と歴史が似ています。金閣寺を訪れた足利義政は、1482年京都の北東に東山殿と呼ばれる山荘を造り始めました。その義政が死んだ後、山荘はお寺となり、義政の法号慈照院から慈照寺となりました。

足利義政

銀閣と呼ばれているのは観音殿のことで、1489年に出来上がりました。観音殿は、二階建てで、中には仏像が置かれている仏間があります。金閣寺の舎利殿には金が使われていますが、銀閣寺の観音殿には銀は使われていません。どうして銀がないのか色々な説がありますが、最初から銀は使われていなかったようです。何度かの修復工事の後、1994年金閣寺とともにユネスコ世界遺産になりました。

観音殿(銀閣)

銀閣寺の庭園には、白い砂で波の形を表した銀沙灘と白い砂を台形にした向月台があります。ここの砂はとても白いので、月の光を照らし返すと言われています。

銀沙灘

向月台

観音殿と共に今でも昔の形を残しているのが東求堂です。東求堂は1486年に建てられました。中には4つの部屋があり、書斎(本を読んだり、何かを書いたりするところ)や仏間があります。東求堂の横にある庭園もきれいです。

庭園と東求堂

銀閣寺は、東山の高いところにあるので、雪が降ることが多いです。また、たくさんの木々の中にあるので、5月の新緑の季節もきれいです。

雪の銀閣寺

新緑の銀閣寺

金閣寺と銀閣寺のほかに、京都にはもう一つ西本願寺にある飛雲閣という建物があります。これらは京都の三閣と呼ばれています。

西本願寺飛雲閣

これら三つを比べてみると、おもしろいですね。

文:Naoko Ikegami

イラスト:いらすとや/illust AC

写真: パブリックドメインQ/Photo AC/Wikipedia/京都壁紙ドットコム

資料:https://www.shokoku-ji.jp/kinkakuji/

https://www.shokoku-ji.jp/ginkakuji/about/

(2023.4.7)