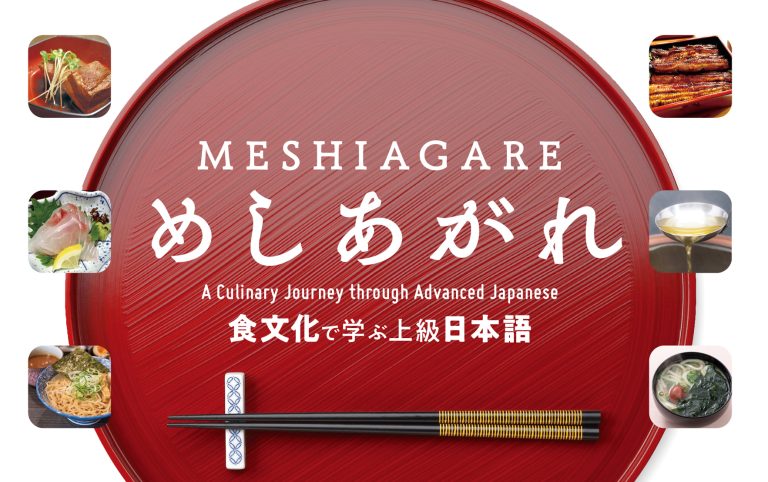

弁当と駅弁

日本の弁当の起源は平安時代の「干し飯」という炊いたご飯を天日干しした携帯用の食料であると言われています。食べる時は水に入れて食べていました。江戸時代になると、旅行者はにぎり飯を竹の皮に包んで携帯していました。また、江戸の人達は芝居見物や花見でも弁当を食べていました。芝居の幕の間に食べるという意味で名付けられた「幕の内弁当」は今でも人気があります。

幕の内弁当

近年、親が小さい子どもや高校生のために作るお弁当が話題になっています。日本では小学校と中学校では給食がありますが、幼稚園や高校では給食がないところが多いので、毎朝、親(主に母親)がお弁当を作ります。また、小学校でも運動会や遠足のような特別な行事の時には給食が出ませんから、お弁当を作ります。親によっては、「キャラ弁」と呼ばれるとても可愛らしいお弁当を時間をかけて作ることがあります。

キャラ弁には色々なものが入ります。例えば、ウィンナーソーセージをタコの形にしたものがよく使われます。作り方はソーセージに切り込みを入れて、フライパンで炒めるだけなので簡単です。何が入っているかなと思いながら開けるお弁当は子ども心に楽しみなものです。また、おにぎりをパンダの形にするための道具なども市販されています。パンダの黒い部分は専用カッターで海苔を切って形を作ります。

タコウィンナー

キャラ弁

このように可愛らしい弁当を作ってもらうと子どもは喜ぶのですが、時にはそれが競争になってしまって、親が負担に思うこともあるようです。お弁当にここまでエネルギーを使う国は他にはないかもしれません。

日本の弁当箱には材質、形状、大きさなどが違う色々な種類があります。子ども用のものは特に可愛いものが多く、大人用には保温性の高い実用的なものやデザイン性に優れているものがあります。金属製やプラスチック製の弁当箱が一般的ですが、木の板を曲げて作る「曲げわっぱ」とよばれる伝統的な木製のものを使うと和風の雰囲気を楽しむことができます。

次に、「駅弁」は駅や新幹線などの列車の中で販売されている旅客向けの弁当のことで、鉄道の旅には欠かせない楽しみの一つです。また、最近は「空弁」と言って空港でも弁当類が売られるようになりました。