三溪園

横浜の本牧に「三溪園」という庭園があります。広く大きな敷地に、見事な庭や建物がある所です。「三溪園」という名は、ここを作った原三溪という人の名前から付けられました。原三溪は本名を原富太郎といい、明治から昭和の初めの頃に活躍した実業家です。生糸の貿易で成功した彼は、豊かな財産を庭づくりや歴史的建造物、美術品収集などのために使いました。一人の人間がここまで立派な庭や建物を所持していたことに、私は驚かないではいられません。

三溪園内苑

生糸

*原三溪が造った広大な庭園

原三溪こと、原富太郎は、 1868年、岐阜の農家である青木家に生まれました。子供の頃から美術に興味があり、画を習い、楽しみながら成長します。17歳のときに東京へ行き、歴史の教師となります。23歳のとき、横浜の生糸商「亀屋」を経営する家の娘と結婚しました。彼は実業家としても、大変、有能で、受け継いだ会社を発展させます。その結果、豊かな富を得たのですが、お金を儲けることだけを考えていたわけではありません。美術品の収集家としても有名で、個人が所有しているとは思えないほど見事な美術品を集めました。さらには若い芸術家を育てることにも熱心でした。

「三溪園」はそんな三溪が、自宅として住むために作られたものです。ただし、原三溪はこの庭を独占しませんでした。1906年に、市民に公開し、一般の人が楽しむことができるようにしたのです。

私もこの夏、三溪園に出かけました。緑まぶしい丘に抱かれるように大きな蓮池があり、心を豊かにしてくれました。

庭園には四季折々、美しい花が咲き乱れますので、一年を通じて、様々に姿を変える庭を楽しむことができます。春には桜が咲き、夏には蓮の花を楽しむことができます。

桜に囲まれた本堂

さらに、秋は見事な紅葉を楽しむことができますし、冬は冬で趣のある庭に静かな時を感じます。いつ訪れても、季節を体全体で感じることができるのです。

美しい紅葉

雪の内苑

「三溪園」の見事さは、庭だけに限ったことではありません。庭を歩いていると、様々な建物に出会うことができます。樹木の間から、住宅や茶室、お寺の本堂などが、建っています。

たたずまいが美しい聴秋閣

これらは原三溪が建てたものではありません。あちらこちらから、古い建築を移してきたものなのです。今にも崩れてしまいそうな建物をわざわざ移し、手を加えてなおし、元の姿に再生させたのです。新しく建てた方が、手間もかからず、経費も輸送費も不要で、経済的であったはずです。

しかし、原三溪はそれをしませんでした。崩壊しかけた建物を保存することにこだわったのです。こうした多様な建物が、花や木に囲まれています。大変、美しい光景です。建築博物館のようだと言われるのも、当然のことかもしれません。

*建築と庭の交響曲

「三溪園の見るべき場所は?」と問われると、あまりにもたくさんあり、どれから紹介した方がいいのか迷いますが、まず正門を入ったら、左に大池、右に蓮池を見ながら進んでみてはいかがでしょう。

臨春閣玄関

大池のそばに藤棚があり、蓮池の奥が睡蓮池になっています。

池より旧燈明寺三重塔を眺める

睡蓮池の右には、三溪が自宅として建てた茅葺きの大きな建物があります。後に鶴翔閣と名付けられたものです。

藤の花と鶴翔閣

さらに進むと、管理事務所と三溪記念館があり、事務所の右側に御門と呼ばれる立派な門があります。記念館は三溪を理解するために、是非、立ち寄って頂きたい場所です。御門の右側には白雲邸と呼ばれる建物があります。三溪が隠居所として建てたものだそうです。

白雲邸の塀に沿って行くと、正面に臨春閣があり、さらに進むと旧天瑞寺寿塔覆堂があります。三溪園で最も早く移された建物です。他にも、月華殿、春草廬、旧燈明寺三重塔など、様々な建築がよく考えられた配置で建てられています。

ツツジと臨春閣

紅葉と三重の塔

これらの建物を囲む庭が四季折々、違う姿を見せるので、行く度に違う景色を楽しむことができます。

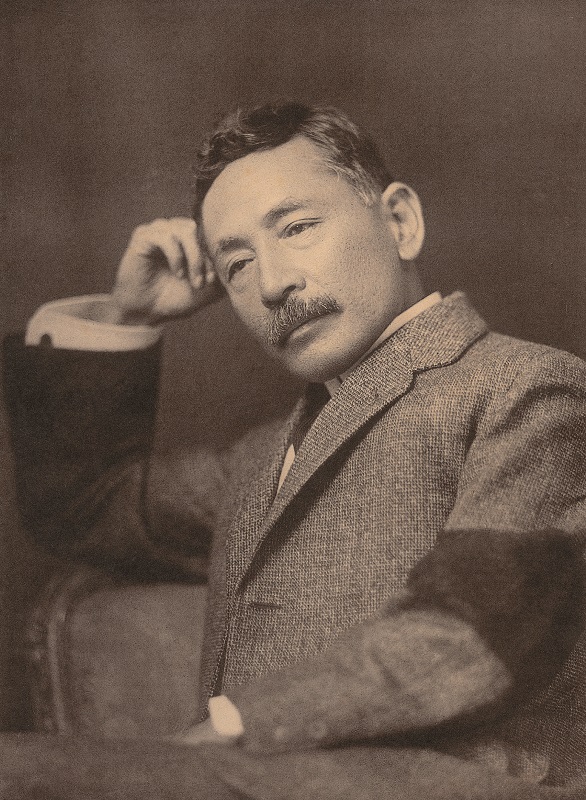

原三溪は多くの人に慕われました。インドの詩人タゴールや、日本の作家・夏目漱石や芥川龍之介なども、三溪園を訪れ、滞在し、その優美な雰囲気を楽しんだといいます。もし、横浜に行くことがあったら、三溪園を訪れてはいかがでしょう。日本の美に触れることができます。

夏目漱石(wikimedia commonsから)

お団子

文:三浦暁子

写真:三溪園/フォトAC/東京国立博物館/三浦暁子

(2023.3.21)

You cannot copy content of this page