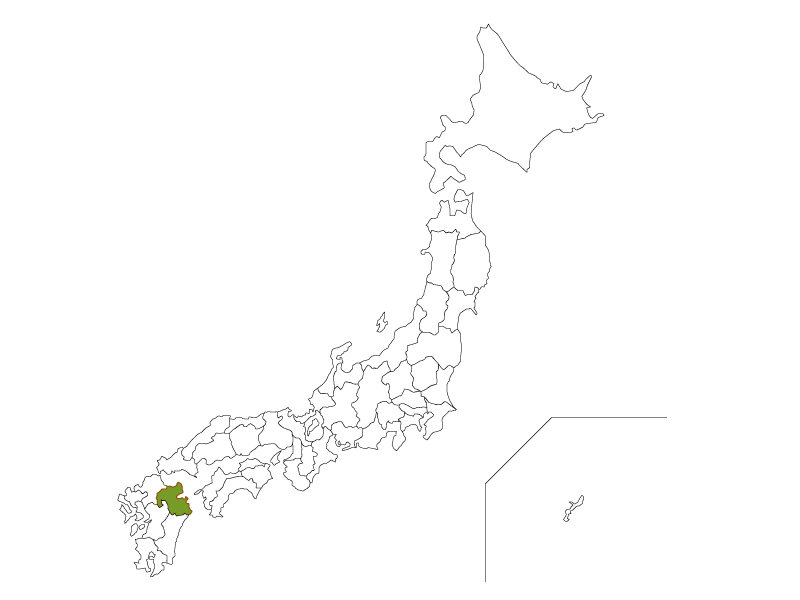

大分県

大分県は、九州地方の東側にある県です。すでに47都道府県紹介シリーズで取り上げた福岡県の隣に位置しています。

面積と人口

大分県の面積は約6,340平方キロメートルで、全国47都道府県の中で22番目に広く、人口は約108万人で、全国で34番目に多いです。大分県は、山や海、川など自然がたくさんあり、特に温泉が有名な場所です。昔から人々の暮らしと自然がとても深く関わってきました。

①別府温泉

日本一の温泉地とも言われるほど、たくさんの温泉があります。地面からもうもうと湯けむりが出ている様子はとても迫力があり、観光客に人気です。「地獄めぐり」という、色が違う様々な温泉を見てまわるコースも人気です。

様々な色の温泉を巡る地獄めぐり

②湯布院温泉

山の中のおしゃれでしずかな町にあります。温泉だけでなく、美術館やカフェ、お土産物屋さんもあり、歩いてまわるのが楽しい場所です。

湯布院にある金鱗湖。温泉水と湧き水が混ざり合っている珍しい湖

温泉の他にも人気の観光地がたくさんあります。

●耶馬渓

秋の紅葉で有名な渓谷です。大きな岩や川、森など、自然が作り出した美しい景色が楽しめます。サイクリングロードも整備されていて、のんびり景色を楽しむのにぴったりです。

紅葉の季節は色とりどりに染まった葉が心を奪われる美しさ(提供:(一社)中津耶馬渓観光協会)

●宇佐神宮

日本全国に4万以上ある「八幡さま」の総本社と言われる神社です。とても大きな神社で、静かで神聖な雰囲気があります。歴史は古く、奈良時代から続いています。

奈良時代から続く由緒正しき神社(提供:宇佐神宮)

名産品・特産品

大分県には、山と海があるため、たくさんのおいしいものがあります。

●とり天

鶏肉に衣をつけてあげた天ぷら料理です。サクサクした歯ごたえが人気で、ポン酢などをつけて食べたり、うどんと一緒に食べたりします。

大分名物のとり天。サクサクした衣としっとりとしたお肉がおいしい

●かぼす

ミカンの仲間の柑橘類のひとつで、見た目は緑色で、丸くてテニスボールくらいの大きさです。さわやかな酸味と香りがあります。レモンやすだち(徳島県の特産品)とよく似ていますが、かぼすの方が香りがまろやかで、酸味もやさしいのが特徴です。

魚やお肉のお供だけでなく、ジュースなども人気があるかぼす

大分県の佐賀関という地域で取れるマアジとマサバという魚です。佐賀関は潮の流れが速く、ここで育った魚は身が引き締まっていて、適度に脂がのっているのが特徴です。

大分のブランド魚の関サバ。刺身で味わうのが絶品

大分県の歴史

大分県には、古くから人が住んでいたことがわかる歴史的に貴重な遺跡があり、また歴史の中でも「外国とのつながりが深い場所」でもありました。

●岩戸遺跡

後期旧石器時代(約3万年前〜1万年前)から縄文時代(約1万年前〜3千年前)の遺跡と言われています。石器や土器など当時の人々の暮らしを想像できる道具もたくさん見つかっており、考古学の研究にとってとても重要な場所です。

●大友宗麟

九州の豊後(現在の大分県)を中心に力を持っていた大友氏の大名です。大友宗麟は、キリスト教を積極的に受け入れました。その結果、キリスト教は九州で広がり、特に大分県には教会や神学校が設立されました。また、キリスト教の受け入れは、外交にも影響を与え、ポルトガルとの貿易なども活発になり、経済の発展にも貢献しました。

カトリック大分教会は現在も多くの信者が集まるカトリックの中心的存在

まとめ

大分県は、温泉がとても有名で、自然とふれあえる場所がたくさんあります。海の幸や山の幸も豊かで、おいしい食べものがいっぱいです。昔から外国とのつながりが深く、文化の入口にもなってきました。

温泉に入ってのんびりしたり、自然や歴史にふれたり、いろいろな楽しみ方ができる県です。

文:鈴木大

写真:素材ライブラリー/photoAC/Adobe Stock/宇佐神宮/(一社)中津耶馬渓観光協会/カトリック大分司教区

(2025.7.4)