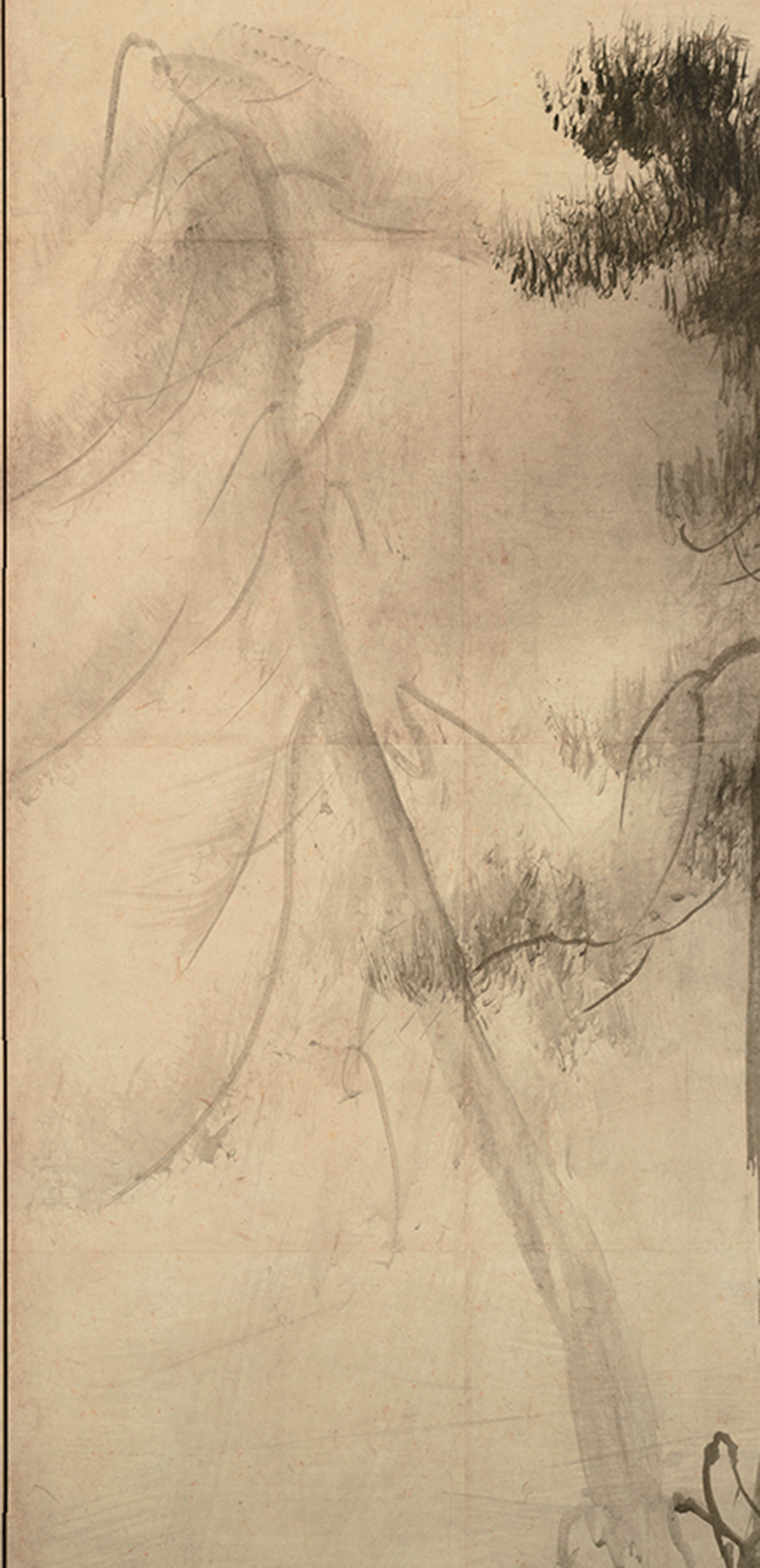

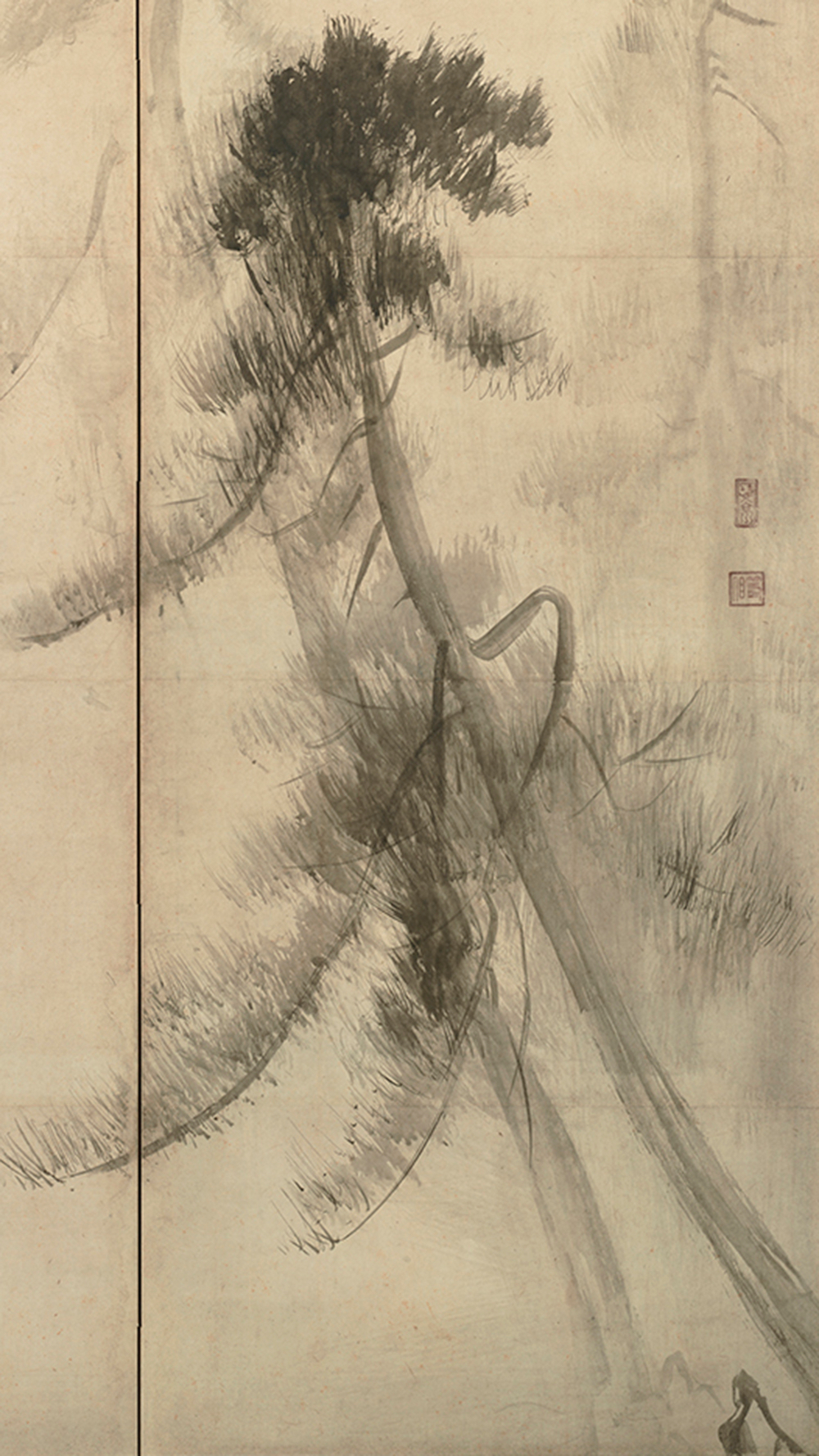

《松林図屏風》(16世紀)

左隻(対になっている屏風の左側)

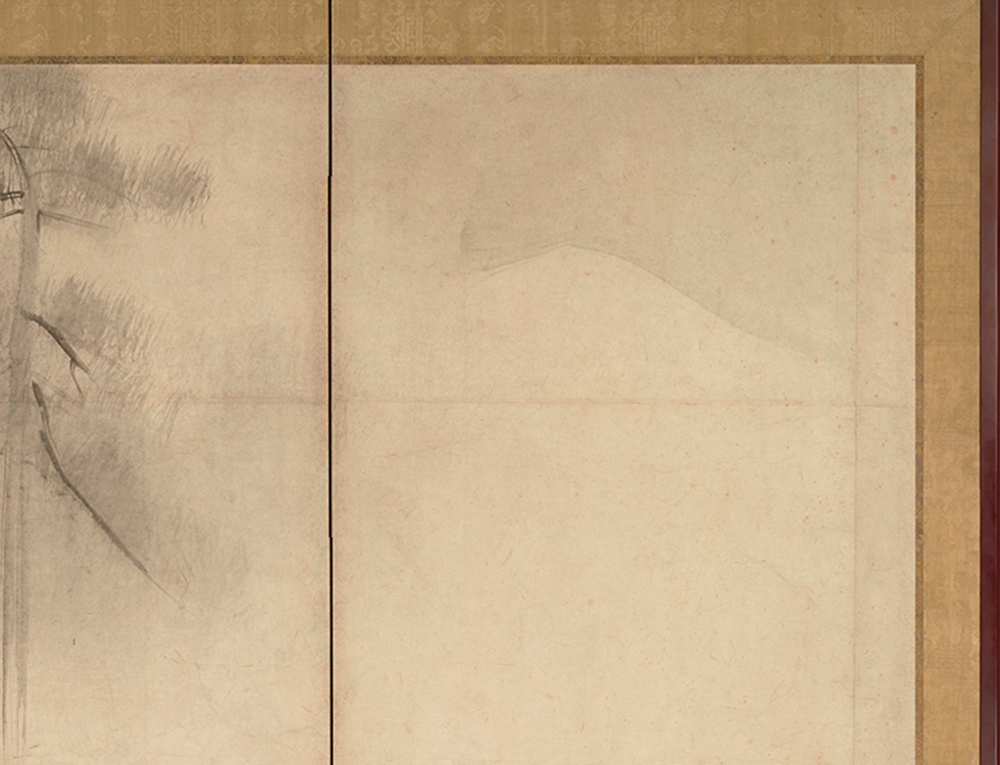

右隻(対になっている屏風の右側)

この絵は長谷川等伯(1539年〜1610年)の《松林図屏風》です。長谷川等伯は、安土桃山時代(1573年〜1603年)から江戸時代(1603年〜1868年)の初期にかけて活躍した絵師でした。この時代を代表する画家で、狩野永徳のライバルだったと言われています。等伯は1571年頃に今の石川県から京都に来て絵を学び、雪舟らの水墨画に影響を受けました。その後、金箔を貼った壁や襖に絵を描く金碧障壁画や水墨画で画風を確立します。この《松林図屏風》は、日本水墨画の最高傑作と言われ、国宝として東京国立博物館に所蔵されています。

それでは、絵をよく見ていきましょう。左隻、右隻合わせて20本ほどの松の木が、霧または靄の中に立っています。松は常緑樹で冬でも緑色の葉をつけていることから、縁起のいいものとして、それまでもよく絵の題材に選ばれていました。墨の濃淡を使い、手前には葉まではっきりとわかる濃い松が、奥には薄く淡い松が描かれることにより、奥行きや遠近感が感じられます。また、全ての松を一本ずつ丁寧に細部まで描くのではなく、一部を概略的に描くことによって全体的にぼんやりとした雰囲気をよく表わしています。そして、余白を残すことにより、松林全体の広がりがわかります。薄い墨は、松だけではなく、湿気を帯びた空気感さえも表現しているようです。

次に、左隻、右隻両方に傾いた松が数本描かれています。これらの松は、斜めに伸びることによって画面の奥深さを表しています。また、屏風が折り曲げられることも考慮して、濃い松が手前に、薄い松が奥に描かれています。

最後に、左隻の右上には、雪を被った山が描かれています。この雪の白さを表現するために、山の上部に薄い墨で山の稜線が描かれ、雪山には紙の白さがそのまま残されました。そのため、霧と共に、この絵は冬の朝が描かれたのかもしれません。

[wp_ulike]