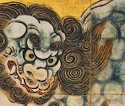

唐獅子図屏風(16世紀)

この絵は狩野永徳(1543年〜1590年)の《唐獅子図屏風》です。狩野永徳は、安土桃山時代(1573年〜1603年)の絵師で、狩野派と呼ばれる画派の有名な画家です。狩野永徳は京都で生まれ、織田信長や豊臣秀吉に仕え、安土城や聚楽第(豊臣秀吉が京都に建てた大きな邸宅)、大阪城などの室内を飾る障壁画を制作しました。なお、狩野派とは、狩野正信から始まった、室町時代(1336年〜1573年)から江戸時代(1603年〜1868年)まで約400年続く日本画の中心的な流派のことで、永徳は、正信のひ孫にあたります。

狩野永徳の作品は、豊かな色彩とスケールの大きな力強いものが多く、この《唐獅子図屏風》も、縦が約2.2メートル、横が約4.5メートルの大作です。そのため、以前は城の大広間を飾る障壁画だったものを、屏風にしたのではないかとも考えられています。信長や秀吉は、その絶対的な力と威厳を他の武士に示す必要がありました。彼らの城の中心的な建物や大広間に飾られたパワフルで雄大な永徳の絵は、その演出の一部を担ったと言えるでしょう。

それでは、絵をよく見ていきましょう。岩の間を歩く二匹の雌雄の獅子が描かれています。インドから中国、朝鮮半島を経て日本に伝わって来た獅子は、聖獣、神獣として邪気(病気などを起こす悪い気)を払う魔除の意味を持つようになりました。この絵の獅子は、堂々としていてその重量感さえ伝わって来ます。構図はシンプルですが、大柄な獅子たちの勇ましさや迫力が感じられます。

金箔を貼った下地の上に獅子たちが描かれ、また左上の雲や岩の下の地面、獅子の毛にも金色が使われています。獅子たちの顔や体だけでなく、たてがみや尾の毛も、多くの丸味を帯びた曲線で描かれ、立体感が表現されていますが、対象的に背景の山々や岩肌は尖った直線で描かれ、荒削りな質感が表されています。

江戸時代になってから、これと対になる屏風を狩野永徳のひ孫にあたる狩野常信(1636年〜1713年)が補作しました。現在は、両方合わせて皇居三の丸尚蔵館に収蔵されています。